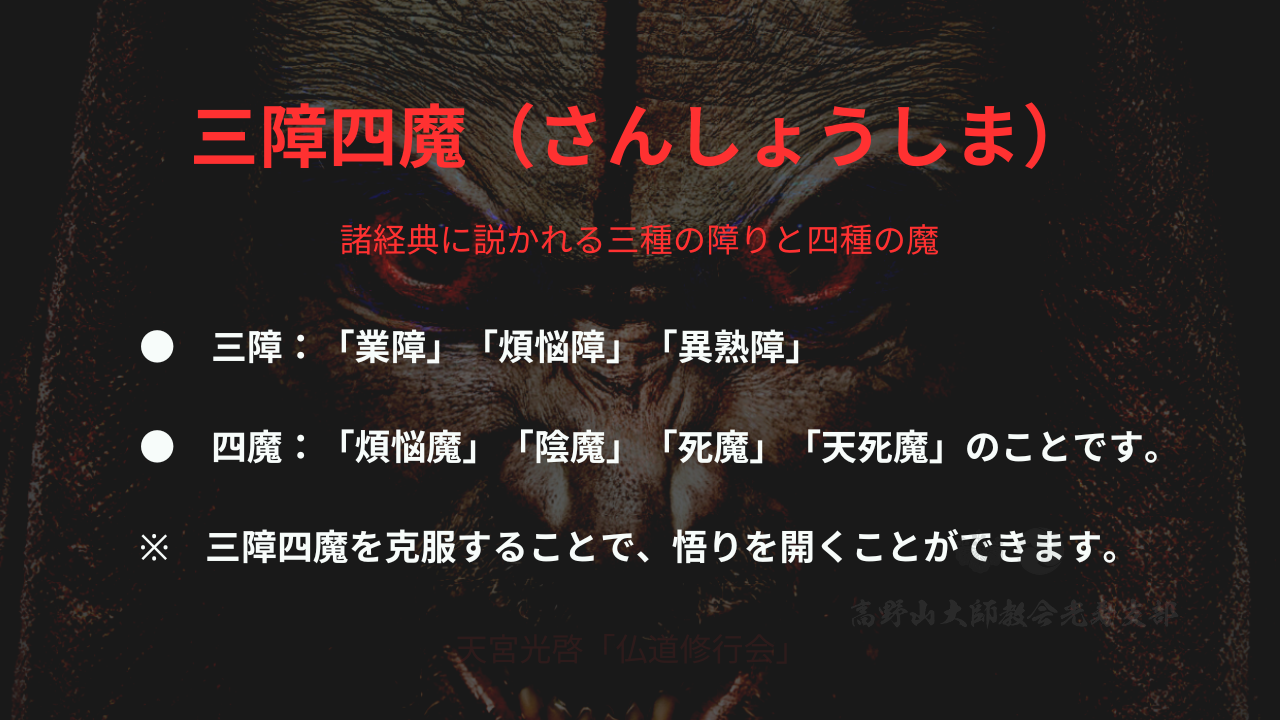

三障四魔とは

三障四魔とは、聖道や善根の起るのを妨(さまた)げ、私たちの善心(=菩提心)や仏道修行を阻害する諸経典に説かれている三種の障りと、四種の魔のことをいいます。

災厄や不幸を招く恐ろしい存在です。

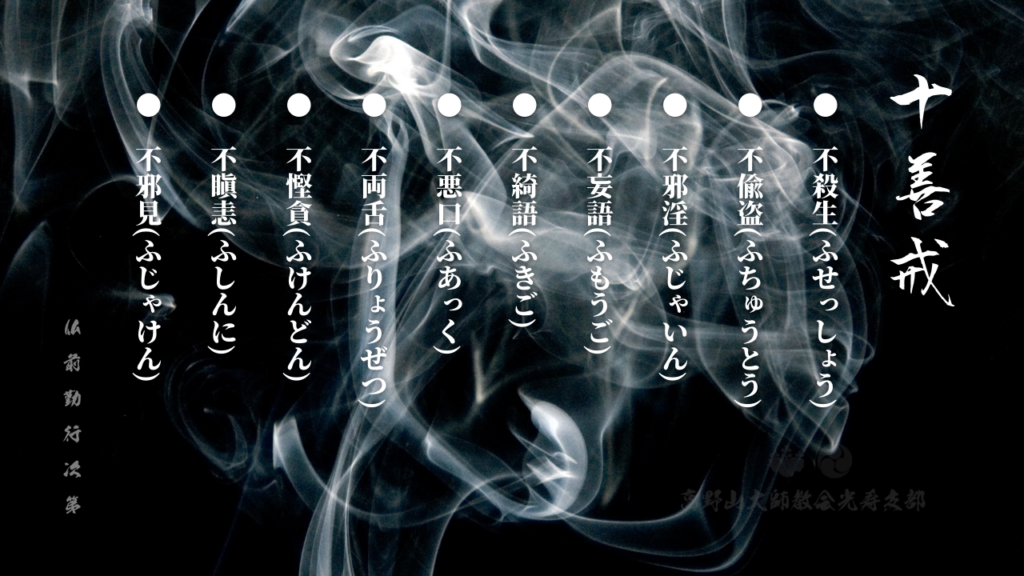

三障四魔の害悪を受けないためには三学や六波羅蜜、特に、十善戒を保つことがとても大切です。

※ 五逆十悪の大罪にて地獄に堕ちてしまいます。

※ 五逆十悪の大罪にて地獄に堕ちてしまいます。三障とは

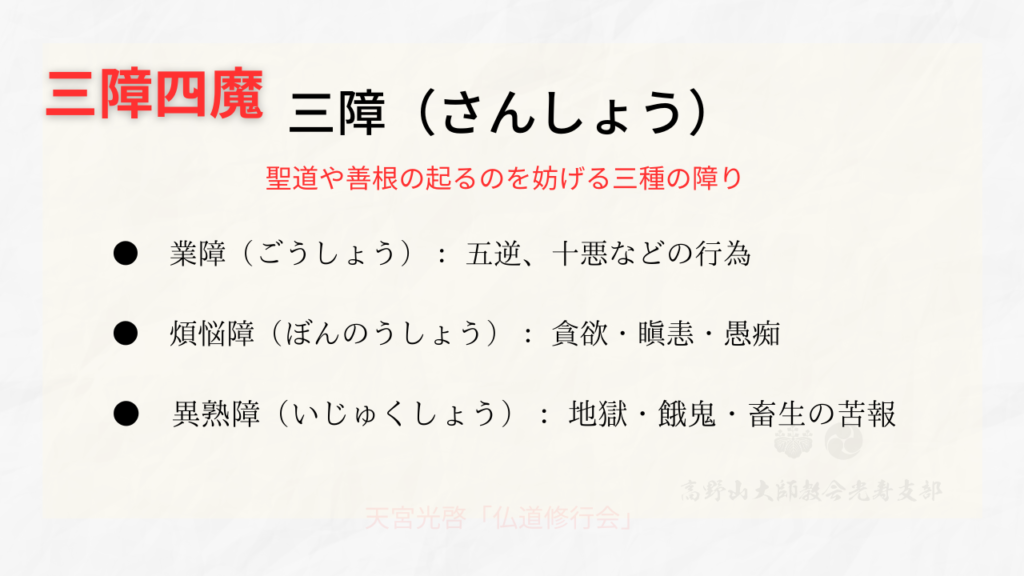

三障とは俱舎論(くしゃろん)に説かれる聖道や善根の起るのを妨げる3種の重大な障害をいいます。

● 業障(ごうしょう):次生には即刻地獄に落ちるとされる〈五無間業:ごむけんごう〉

※ 無間地獄:「八大地獄」の最下層にあって最も恐ろしい責め苦を受ける地獄のこと

● 煩悩障(ぼんのうしょう):絶えず現れて除去しがたい煩悩のこと

● 異熟障(いじゅくしょう):全く悟る機会のありえない環境に生まれること。

※ 他の呼び名に「報障」(異熟障すなわち地獄、餓鬼、畜生の苦報など)があります。

聖道や善根の起るのを妨げる3種の重大な障害をいう。

業障(ごうしょう)と煩悩障(ぼんのうしょう)と異熟障(いじゅくしょう)

● 業障(ごうしょう):次生には即刻地獄に落ちるとされる〈五無間業:ごむけんごう〉

● 煩悩障(ぼんのうしょう):絶えず現れて除去しがたい煩悩のこと

● 異熟障(いじゅくしょう):全く悟る機会のありえない環境に生まれること。

※ 俱舎論に説かれる。このほかに別な三種の障害を挙げて三障とする例もかなりあるが、

上述したものが代表的なものである。

「三障」. 中村元.『仏教辞典苑』第 二 版. 岩波書店,2002,p.388.

※ なお、上述したものが代表的なものですが、このほかに別の三種の障害を挙げて三障とする例もかなりあります。

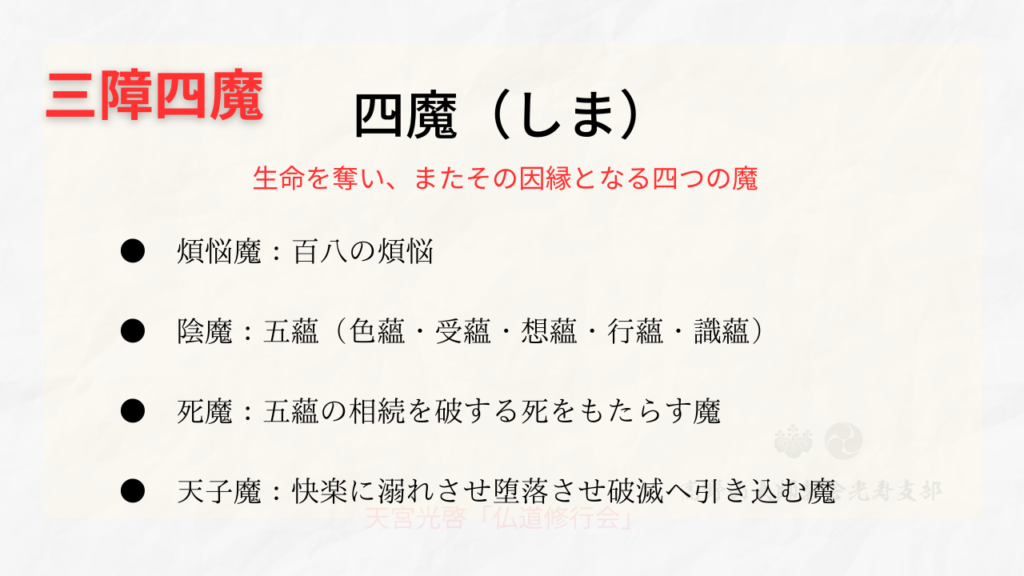

四魔とは

大智度論(だいちどろん)によれば、生命を奪い、またその因縁となる四つの魔(殺すもの)のことです。

① 煩悩魔・・・百八の煩悩などをいう

② 陰魔(おんま)・・・五蘊(五陰:ごおん)

※ 経典によって、身魔、蘊魔

③ 死魔・・・五蘊の相続を破する死をいう。

④ 天子魔・・・世間に愛着せしめて仏道を憎嫉せしめる天子をいう。

※ 経典によって天魔、他化自在天魔ともいう。

【 四 魔 】

生命を奪い、またその因縁となる四つのものを悪魔にたとえたもの。

大智度論によれば、

① 煩悩魔・・・百八の煩悩などをいう

② 陰魔(おんま)・・・五蘊(五陰:ごおん)

※ 経典によって、身魔、蘊魔

③ 死魔・・・五蘊の相続を破する死をいう。

④ 天子魔・・・世間に愛着せしめて仏道を憎嫉せしめる天子をいう。

※ 経典によって天魔、他化自在天魔ともいう。

「四魔」. 中村元.『仏教辞典苑』第 二 版. 岩波書店,2002,p.388.

三障四魔の克服方法(日常生活において)

三障四魔の克服の方法として、仏道修行者のような本格的な修行法が挙げられます。

1.真言や陀羅尼、お経をお唱えする。

2.写経をする。

3.瞑想をする。

※ 阿字観瞑想や阿息観、月輪観など。

4.仏道修行(滝行や礼拝行、下座行など)をおこなう。

5.三学(戒学・定学・慧学)や六波羅蜜の修行(布施・持戒・忍辱・精進・禅定・智慧)をする。

6.寺院などで護摩祈祷を修してもらう。

三障四魔の克服の方法(普段の生活で無理なくできること)

次に、三障四魔の克服の方法として、毎日の暮らしの中で誰でも簡単に実行できる方法があります。

「三障四魔を寄せつけない毎日の生活習慣」としてご紹介します。

① 部屋を片付ける。

※ 常に整理と整頓をこころがける。

※ ほとんど使わないものは思い切って断捨離する。

② 水回りを清潔に保つ。

※ キッチンや浴室、トイレなどをこまめに掃除する。

③ 物を大切に扱う。

④ 人との調和を大切にする。

※ 和を以て貴しとなす。

⑤ 親孝行する。

※ 日頃の感謝の気持ちを素直に伝える。

⑥ お仏壇をきれいに保つ。

⑦ 寺社仏閣を巡る、また、お墓参りをする。

⑧ 陰徳(いんとく)を積む。

大切なことは、一度にすべて実行しようとせずに、どれか簡単なものをおこなってみます。

そして、それを継続しながら、他のものも増やしていきます。

すると、「足るを知る」や、「清貧」という言葉にあるような、

控え目で謙虚な、慎ましさといった美徳が身に付き、

内面が磨かれ、徳分が高まり、自ずと三障四魔が遠ざかっていきます。

換言すれば、こうした三障四魔を近づけない日々の暮らしを大切にすることで、自然に幸運が舞い込んでくる。

なぜなら、心に余裕ができて笑顔が増えます。

すると、他者に対して寛大で寛容な自分になれ、優しく接するようになれるからです。